在文学创作中,“夸饰”是一种极为常见的修辞手法。通过故意夸大某人、某事或某物,可以极大地强化读者或听众的印象,令描述更加生动形象。

近期,日本网友们围绕一个特别有趣的话题展开了热烈讨论:为什么日本的“宅宅”(对宅文化的爱好者的昵称)如此热衷于使用“5亿”这个数字来进行夸饰?

比如,“这个剧情我已经看了5亿次”或者“我们简直5亿年没见了”。而事实上,所谓的“5亿次”可能实际只有两次而已。这种经典的夸饰方式甚至让人觉得有必要将“5亿”正式收录进“宅宅用语辞典”。

接下来,让我们一起看看日本网友们对这一夸张数字的看法和相关探讨吧~

根据网络上的讨论来看,“5亿次”在宅文化中的含义或许应该被解读为“超过两次”的次数。

一位日本网友昵称为“へんふ”,在 X(原推特) 上发文调侃这一现象,他说宅宅们似乎把“5亿”挂在嘴边无时无刻不在用,还建议它可以直接作为一种固定表达收录到“宅宅辞典”中。

这条推文一经发布,就迅速吸引了高达近20万个赞和转发,可见广大“宅宅”们对这个说法的认同感之强。

“へんふ” 用户的吐槽指出,大家似乎对这个数字有种天然的熟悉。在夸大次数、时间、距离、金额时,宅宅们总喜欢毫不犹豫地使用“5亿”作为夸张工具。

那么问题来了,对于夸大事实来说,数字还有那么多选择,为什么会流行使用“5亿”这个数字呢?

关于这个现象,“へんふ” 提出了一种假设:“除了‘5亿’(日语罗马音发音为 gooku)容易念出口的发音优势外,也可能因为大多数人在视觉或听觉上对数量的直觉判断通常只局限在4个以内,而超过4个的数字往往会让人产生‘多到不计其数’的连想,所以5亿自然成了绝佳的夸饰选项。”

日本网友们也顺势提出了自己的观点,甚至总结了类似的宅宅用语。

例如,“这个用法我真的用了5亿次。”

这句话显然在夸张表达使用频繁的事实,一下子加深了表达中的戏谑效果。

还有网友指出,“5亿”的使用不仅适用于描述次数,也能形容很久的时间。

比如和朋友久别重逢时,人们会笑着说:“我们简直5亿年没见了吧?”

所谓“5亿年”,在某些宅文化场景下,其实只是“超过一天没见”的代名词。而类似的说法还有“千年不见”,真实意义却是见面的时间并不算久。

此外,“我哭了”这一表达也有特殊含义:表面上表达情绪被感动而潸然泪下,但实际情境中,很可能根本没有流泪。

这种宅宅语言,不仅逗趣无比,还具有一定的文化承载意义。而网友们也从历史文化的视角提出解释。

一位网友提到,中国古代著名诗人李白(701~762年)的《秋浦歌》中就写道“白发三千丈”,形容极长的白发情境——居然可以达到九公里的长度!

也就是说,利用夸大的数量或长度来表达感受,其实并非源自现代的宅宅文化,人类古已有之。

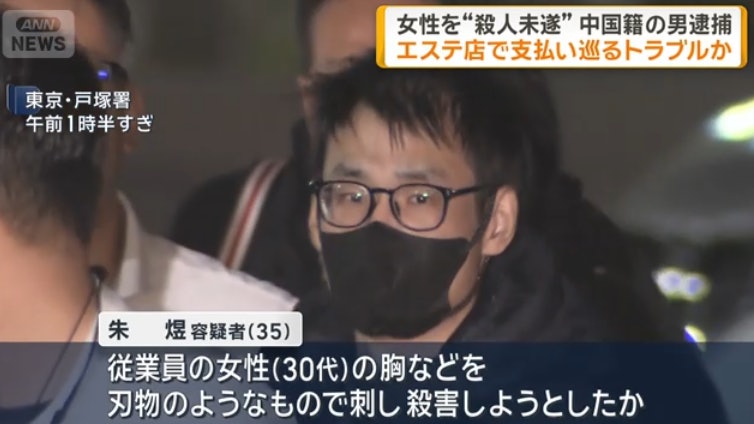

同样值得一提的是,有人认为这一奇特的数字现象可能与流行的“5亿年按钮”梗有关。

这个梗源于虚构的实验题目:如果按下按钮,你将能获得巨额的财富,但你必须独自经历漫长的5亿年孤独。

虽然这只是一个天马行空的假设,却仿佛早已深深烙在了套用宅宅语言的文化体系中,成为习惯的表达套路。

从类似的习惯表达中,我们还能找到更多让人忍俊不禁的例子,比如“体感5分钟”,实际上特指24分钟(例如动漫片集的播出时长);

“比我父母的脸还熟”这一说法则指代“某事物已经看了超过一次”。这些用语以幽默和自嘲的方式强化了文化风格,形成独特的次文化语言。

总结来看,“5亿”之所以广为流传,既得益于其“夸饰”语义上的便利性,又与宅文化中天马行空的幽默调性一脉相承。这种语言背后反映的不仅是个人化的情感表达方式,更粗线条地勾勒出一种高强度、密切关联的文化生态。

或许有一天,这些独特用语真能如网友调侃般,正式编撰成一本“宅宅辞典”,成为记录文化趣味的重要文献。不知道大家看到这里,有没有想说:“这个文章,我已经看了5亿次了呢?”

- 本站部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。

- 若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。

- 如果本站有侵犯、不妥之处的资源,请联系我们。将会第一时间解决!

- 本站部分内容均由互联网收集整理,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。

- 本站提供的所有资源仅供参考学习使用,版权归原著所有,禁止下载本站资源参与任何商业和非法行为,请于24小时之内删除!