在日本漫画行业,长期以来流传着一句广为人知的话: 「一部成功的漫画背后,都有一位伟大的编辑。」

这句话恰好突显了漫画编辑在整个创作过程中所扮演的关键角色。实际上,许多漫画家最初就是在编辑的帮助下入行,而他们的作品也需要与编辑反复沟通、不断打磨,从最初的草稿阶段直到能够正式刊登。

因此,说编辑既是漫画家的引路人,也是隐藏的作者之一,并不夸张。

不过,随着社交媒体的快速普及,这种传统模式正在发生明显转变。越来越多的出版社和编辑,选择主动在网上搜罗已经小有名气的创作者,而不再如以往那样负责新人培养。

原有的“伯乐”角色逐渐失色,只剩对成品的把关。接下来,我们不妨进一步了解这种趋势背后的原因以及业界的诸多讨论。

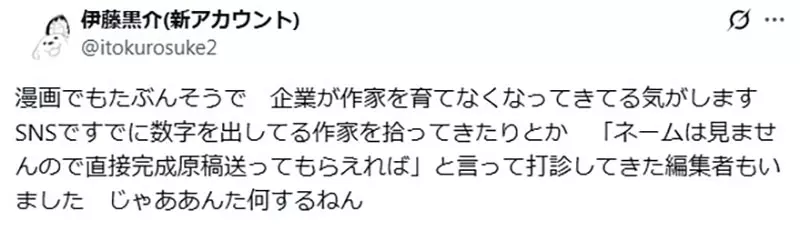

有漫画家直言不讳地谈到这一现象: 「我认为漫画行业已明显出现了这种情况。现在的出版社,大多不会再培养新人漫画家,而是直接去联系那些在社交媒体上已经成名的作者。我甚至见过编辑说:『我们不看分镜稿,请直接寄完稿来。』我就纳闷,这样的编辑还有什么存在的意义?」

这番感想出自漫画家伊藤黑介。伊藤黑介最近在 X(推特)上分享了他对日本漫画出版社与编辑现状的看法,直指不少编辑和出版社正逐步放弃培养漫画新人的责任,引发了漫画迷和业内人士的热烈讨论。

其实,伊藤黑介的批评也有现实支撑。传统意义上的编辑职责,从挖掘和挑选新人才,到与作者一起讨论作品走向,甚至协助处理生活琐事,编辑几乎事事亲力亲为。

然而最近,不少编辑似乎只在线上寻找已经拥有粉丝基础的创作者,只问一句“要不要出书”,便草率决定合作,原本精细的沟通和培养流程变得稀缺。

伊藤黑介还补充道,在当下这个互联网盛行的时代,漫画家只要在网络或同人市场创作,无需依赖商业出版也能获得不错的收入。如此一来,编辑的重要性似乎进一步降低,令许多漫画家疑惑编辑的价值所在。

他感慨道: 「如今编辑都是看作者已经发表的作品,才决定要不要合作。但漫画家其实并没有什么依据判断编辑能力,只能听天由命。现在个人创作在网路或同人活动中就能够盈利,我也失去了那种抽签般去商业界拼运气的动力。」

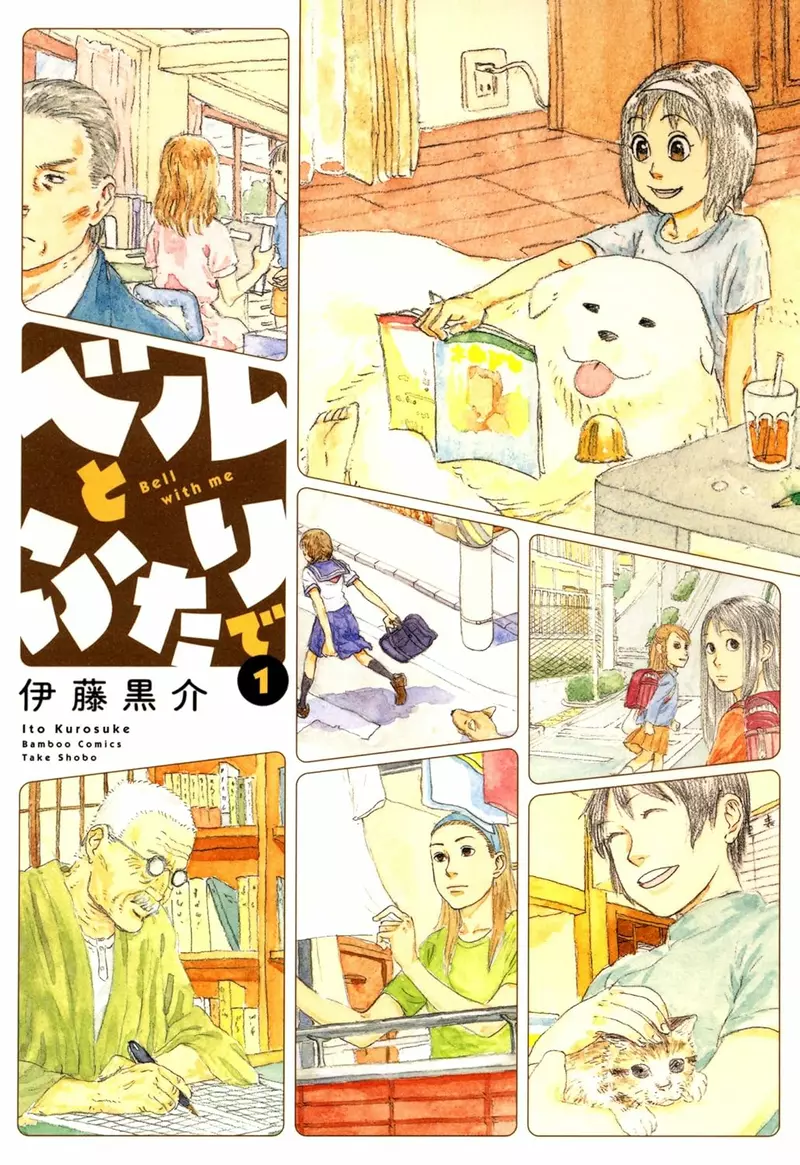

伊藤黑介的代表作如 《ベルとふたりで》 与 《イヴ爱してる》,都见证了他对作者道路多元化的关注和思考。

日本漫画迷和同行显然对他所说内容颇有共鸣。

一位网友坦言: 「我经常发现那些在推特上靠日常讽刺漫画爆红的作者,出了书后就毫无消息了……像『成为小说家吧』那边也一样,出版社把作者当一次性用品的现象确实很严重。最终能够脱颖而出的,能说是极少数。」

另一位业内人士也指出: 「某个时期之后,越来越多在社交媒体上爆红的作品被杂志刊登,但也时常遭遇强行拉成长篇、调整剧情,最终变得和原本网络版大相径庭。虽然不了解所有业界内幕,但杂志门槛的确更低了。如果从消极角度看,就是把作者当工具人。」

除了创作与刊登环节的改变,大家对版税分配问题也有许多看法。

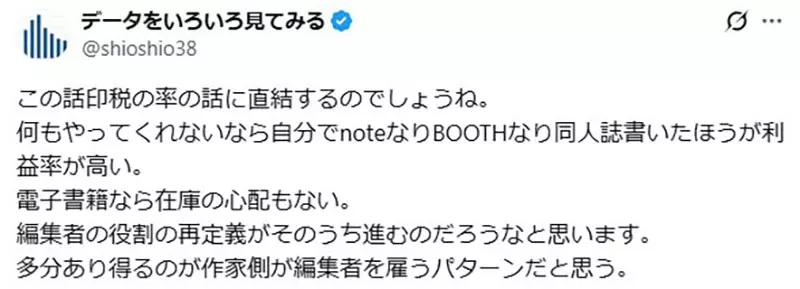

有人分析: 「实际上,如果出版社什么都不帮忙,还不如作者自己在 note、BOOTH 上出同人志,利润还高。电子书又没有库存压力。我觉得未来编辑制度可能会被重新定义,甚至由作者自己聘请编辑。」

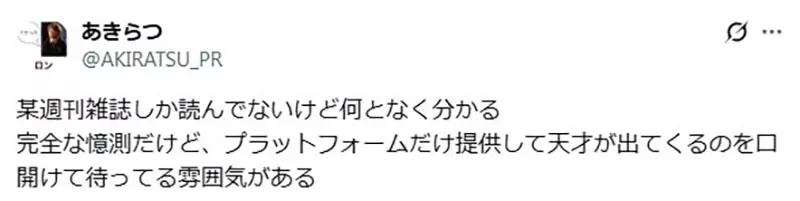

有读者也表达感受: 「虽然我只是普通读者,但很容易发现出版社给人的印象像是提供一个平台,然后就守株待兔、等着天才自动上门。」

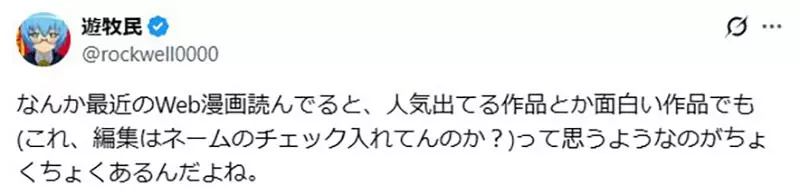

甚至有人质疑编辑的专业度: 「我在看网络上的热门漫画时,哪怕内容很有趣,偶尔仍会怀疑,作者的稿件真的有经过编辑帮助润色吗?这种情况最近一直在增加。」

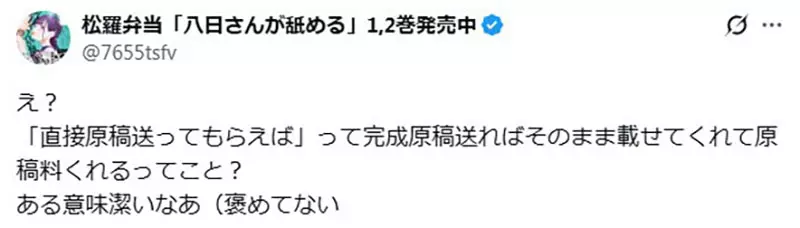

漫画家松罗弁当也调侃道: 「诶?『只要直接寄原稿』的意思是交完稿就能立即刊登并付稿费吗?某种意义上也挺简单直接呢。(不是表扬的意思)」

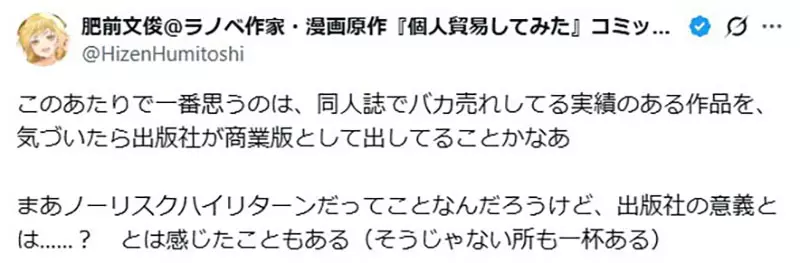

轻小说作家肥前文俊则补充道: 「如今很多在同人界大卖、成绩斐然的作品,经常一转眼就被出版社拿去做商业版。这对出版社当然是低风险高回报的投资,但也不免让人怀疑出版社到底还有什么核心价值?当然也不是所有出版社都是这样啦。」

这些观点汇聚成一种趋势:越来越多漫画家都把创作的重心转移到了网络平台,而传统出版社的角色逐渐淡化,新的行业生态正在形成。

- 本站部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。

- 若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。

- 如果本站有侵犯、不妥之处的资源,请联系我们。将会第一时间解决!

- 本站部分内容均由互联网收集整理,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。

- 本站提供的所有资源仅供参考学习使用,版权归原著所有,禁止下载本站资源参与任何商业和非法行为,请于24小时之内删除!