在探讨体重增加的诸多诱因时,不可忽视的一个核心因素便是——吃多了。

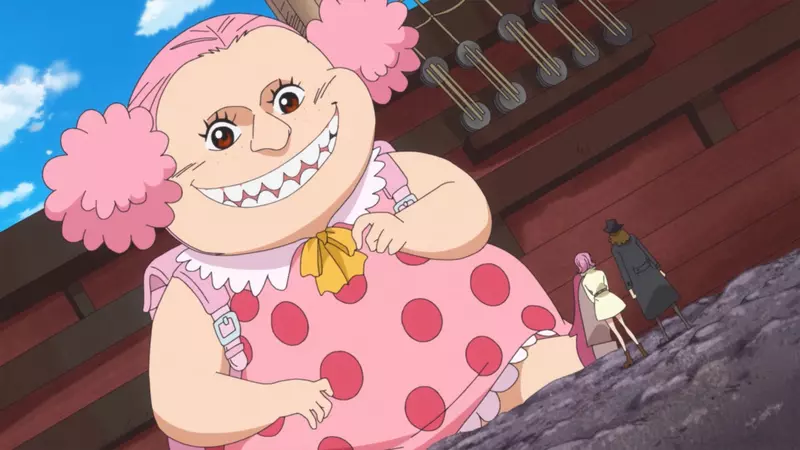

但如此简单的结论背后,隐藏着一个更值得深思的问题:究竟是什么促使人们会摄入超量的食物?这一话题,近日在日本社交网络上引发了热烈讨论。不少日本网民纷纷留言发表见解,而知名漫画家 “百万” 作为自认的“胖子”,也用一套幽默而深刻的分析,解释了“吃太多”现象的本质。

他认为,胖人和普通人在 “饥饿感” 的体验上,差异极为明显。对部分人而言,几乎要等胃空如也,才真正有吃东西的欲望;而体重较重者,除非处于完全饱腹的状态,否则,即便只是“刚吃完还八九成饱”,也能迅速察觉到饥饿感,随时准备再次进食。

事实上,这一观点引发了一大批网友的共鸣。许多人表示,自己平日里对“是否饿了”的判断、对饱腹状态的感知,确实跟这种说法极为相似。

甚至有人调侃道:“难道说,普通人只有确实饿的时候才想吃吗?只是因为更自律才不去吃而已吧?像我,随时都有进食的冲动。 ”

这种自嘲式的交流,无疑将“饥饿感认知差异”这一话题推上了讨论的高潮。

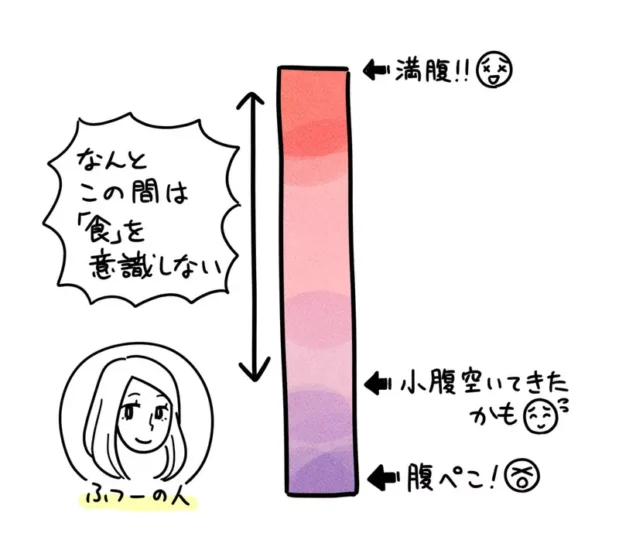

以漫画家的角度, “百万” 用直观的图表展示了两种群体对于饱饿的感受历程:

普通人的饱饿曲线大致是:

“饱”——(这段期间不会主动想吃)——(似乎有些饿)→”饿” 。

而在他眼中的“胖子”版本则显得曲折且丰富:

“饱”—(还可以吃下点东西了)—(突然想吃了)—(感觉饿得慌)—(真正快饿坏了)→”死” 。

这一番调侃的分析在网络上迅速传播开来,引发了更多网友的参与和自我完善。有网友分享,自己的“饱饿感量表”只会在两极之间剧烈波动——

“饱”——(期间不会进食)——(有点饿)→”饿”(但嫌吃东西很麻烦)→”习惯了”——(重新充满干劲)——(饿到没力气)→”死” 。

还有的网友对“享受美食”的临界点做了进一步细化:

“饱到难受”——”特别饱”——”有点撑”(此时还能感受美食的愉悦)——(有点饿了)→”饿到想吐” 。

感受较为极端的人则用“噁心”直接表达对进食极限的态度:

(明明已经吃撑,却还很想再吃)——(如果再不进食简直没法活了)——(情绪低落)→”死” 。

另一位网友则将自己的饱饿状态描述为反复循环:

“饱”—(只要有吃的就能继续)—(饿得难受)—(快受不了了)—(再有吃的接着来)→(饿到发热)→”饿到想吐” 。

更有不少人将“饱”到“饿”的过程形容为情绪的跌宕起伏:

“死”—(感觉还能再吃点)—(太恶心了,继续下去不妙)—(差不多了)——(开始饿了)——(彻底撑不住,想吐)→(什么都不想吃了) 。

当然,并非所有人对于“饱饿”的定义都如出一辙。有的网友描述自己的状态为:

“饱”——(还行)——(勉强够)——(也许是时候吃点东西了,不过还熬得住)——(受不了了)——”饿死” 。

甚至有网友直言,自己的循环极其“干脆”:

“恶心”————————(”饱”)——没办法,只能继续进食。

也有不少网友在“吃饱”后立即陷入“无感”,长时间都不在意下一顿,直到极端状态才反应过来:

“饱到极限”——————(毫无感觉)————(似乎有点异常)→要死了吗? 。

有人则形象地总结为:

“太饱了不行”——————→只好硬着头皮再吃点。

还有人总结自己的循环是这样的:

“很饱很难受”—(”饱”)——(一般)—(微饿)—(感到饿)—(又觉得不太饿了)→基于责任感硬着头皮进食。

极端一些的自嘲是:

今天只能吃这么多,真是不甘心—(还凑合)—(勉强咽下)—(快吐了)—(还要硬咽)—(仍能继续)—(这一刻才刚刚开始)—(饱)——(又能吃点了)——(想再吃点)——(有点饿了)——(饿得不行)→”死” 。

更为极简化的状态便成为了:

“饱”————(有点饿了)—(饿)————→”死” 。

甚至于,也有网友用简短的表达复述自身饮食循环:

“感觉很难受”————————→”还是很难受” 。

Σ(⊙д⊙)那么,对于“饥饿感”,你更倾向于哪种体验呢?

- 本站部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。

- 若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。

- 如果本站有侵犯、不妥之处的资源,请联系我们。将会第一时间解决!

- 本站部分内容均由互联网收集整理,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。

- 本站提供的所有资源仅供参考学习使用,版权归原著所有,禁止下载本站资源参与任何商业和非法行为,请于24小时之内删除!