“宅宅”、“宅男”、或“御宅族”这些词汇源自于日本,过去曾经带有强烈的负面含义,甚至在日本社会饱受冷眼、歧视与排挤。然而,放眼当今的日本社会,人们对这一文化群体的观念已有了显著转变。如今,包括年轻一代和许多公众人物,甚至艺人,也会坦然承认自己是“宅”。

看似,这种变化无疑为“宅宅”群体打开了一片新的天地——不仅更容易找到志同道合的朋友,也似乎可以更无顾虑地享受“宅”的乐趣。

然而……事实真是如此吗?

近日,日本的网络论坛中,一场关于“宅文化圈是否已发生‘质变’”的讨论引发了网友们的广泛关注。让我们一起来探讨这背后的原因吧~~

“虽然看起来喜欢二次元、喜欢宅文化的人变多了……”

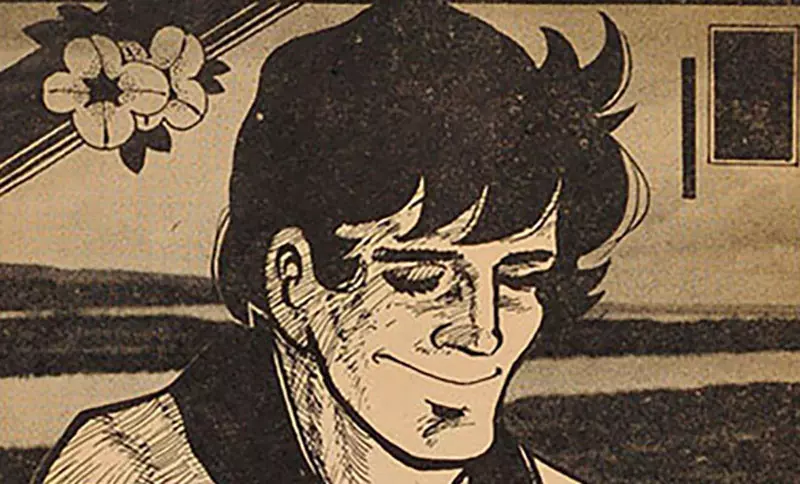

日本的一位网友,昵称为「すん」 ,通过漫画的形式表达了她对宅文化变化的观察。这部作品迅速在社交网络上掀起了一场讨论,许多人对“宅文化是否已经发生了质变”发表了自己的看法。

网友们热议的“质变”,指的是“宅宅”这个词汇曾经存在的负面刻板印象正在逐渐消散,同时表面上乐于自称为“宅”的人数也显著增加。然而,真正纯粹地因喜爱作品本身并愿意与他人分享感动的宅文化爱好者,却似乎变得越来越少。

那么,造成这一现象的根本原因究竟是什么呢?

有网友将这一变化归因于消费主义的兴起——特别是“推活”(即积极支持和追踪自己喜欢的偶像、作品周边等行为)的扩展。

一部分人认为,只要花大价钱购买相关商品,便能轻易获得某种“宅文化”身份认同,而这种现象正在逐渐侵蚀“宅文化”原本单纯的内核。同时,另一部分观点则指向了市场的多元化与分众化。

作品题材的丰富性,使得每个人的兴趣变得更加细化,而同好的圈子因为“分流”而难觅知音。尽管“宅”的绝对数字在增长,但彼此认同、聚在一起的可能性却在下降。

以下是「すん」 漫画中探讨现象演变的部分节选内容:

“我有一颗喜欢故事的心……”

(“动画、小说、电影……我的人生沉浸在这些打动人心的优秀创作中。”)

即使“宅文化”曾饱受误解,但对于那些纯粹迷恋于故事的人来说,创作带来的激情与感动,是难以替代的精神寄托。然而,这种喜悦感逐渐变淡。为什么呢?

“但渐渐地,没有人能和我共享这些喜悦了……”

(朋友讨论的更多是诸如“车站的新餐厅很好吃”或者“最近去了健身房”……)

偶尔,你可能会遇见表面上似乎也喜欢同种作品的人:

“那部作品最后的大反转和叙述性诡计真的很绝妙……”

“嗯……但主角叫什么来着?”

又或者……这种喜欢其实只是某种消费行为:

“我买了〇〇厂商出的周边!整整一套哦。”

“不过说真的……那部动画情节复杂得我有些看不懂……”

因此,“すん”所感叹的现象是:“曾经的那个年代,我的同龄人中,比现在更能沉浸于剧情中,跟随角色一同喜怒哀乐;如今却很难找到那样的人了。”

如此现象,从表面对“宅”标签的宽容化,实际却可能揭示出更复杂的文化分层与内在矛盾。如今想找同好,不再单单依托于约定俗成的怀旧式喜好与代入,而更多成为谈论消费能力、次文化圈层地位的契机。

(@д@) 大家有想过自己是如何找到真正热爱的同好的吗?有没有相似的感受?欢迎分享你的故事!

- 本站部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。

- 若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。

- 如果本站有侵犯、不妥之处的资源,请联系我们。将会第一时间解决!

- 本站部分内容均由互联网收集整理,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。

- 本站提供的所有资源仅供参考学习使用,版权归原著所有,禁止下载本站资源参与任何商业和非法行为,请于24小时之内删除!