大家平时用社交平台时,会不会把账号分成对外公开发言的主号和只给熟人看的小号?

前段时间,一位在游戏开发公司工作的网友就分享了一个很有意思的现象:公司在挑选美术合作伙伴时,除了打量作品,还会认真审核对方在社交平台上的言论。

从他观察到的情况来看,哪怕画技相当出众,只要发言风格让人觉得有点“病”,或者显得另类,公司也可能主动放弃邀请合作的打算。想想看,这种情况其实挺普遍,也许很多人就是因为这样,悄悄错过了不少好机会呢……

“ 『刚刚我看到负责联系美术外包的同事在讨论:』

『这个人画得不错,不过社交平台发言实在有点炸裂啊……还敢把项目给他吗?』

『还是别了吧……』

『确实。』

眼见这一幕,我突然有了感触,想接外包的朋友如果实在忍不住想发泄情绪,或许也该专门建一个‘发泄型账号’比较好。”

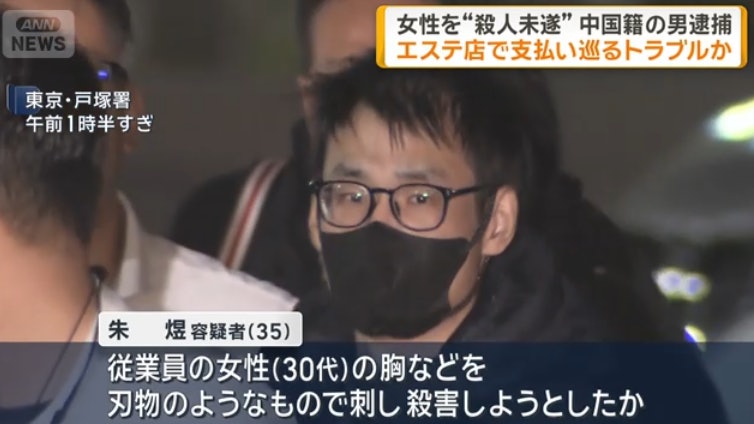

这则故事出自一位日本网友的真实经历,前段时间在网上引发热议。

他在游戏开发公司目睹同事当场讨论合作人选时,对社交平台上言论的关注程度远远高于作品本身,让人不禁警醒——公司能否放心把项目交给你,社交平台说话“疯疯癫癫”都可能直接影响到最后的机会。

据这位网友介绍,现在许多游戏公司在挑选外包美术时,除了审核作品质量和个人风格,还会顺道把对方的社交账户翻个遍,留意每一条动态内容。有些人社交平台风评太“抽象”,“发病”发得太频繁,往往让企业一票否决,觉得未来合作风险太高。

至于他的建议嘛,就是:“想发疯没关系,最好分公开号和私人号,专门拿分号发泄情绪为妙! ”

其实,其他网友的反应也颇具代表性。

有人坦言:“我太了解这种感觉了……真的会让人下意识问自己,『我和这种人能一起工作吗?』毕竟合作不是靠一个人就能撑住的。 ”

这种担心其实是多数互联网从业者的共识,尤其在项目合作涉及多方交流时,个人形象就变得格外重要了。

还有网友分享道:“现在的社交网络其实就是公共空间,根本和自己家里没啥区别了。虽然我自己偶尔在公共场合‘作妖’,但还是得分清场合。 ”

确实,随着社交平台成为主流阵地,很多人与外界的形象塑造早已不是小圈子里说说而已。哪怕你认为发点牢骚没啥,但在陌生人看来,这些发言很可能被误解甚至放大。

有人补充说:“既然要合作,肯定要多核查一下对方底细,尤其是通过网络联系,顺手就能点进对方账号,刷一圈内容。这些发言风格、喜好、发文频率,真的会左右终极决定。 ”

企业通常用公开账号的表现,简易评估是否适合带项目,或者能否融入团队,毕竟,一点细枝末节都可能影响大局。

有网友把话题引到最近很流行的 VTuber行当:“网络主播其实也一样,经常在账号上发泄情绪的人,除非私下真有深厚感情,否则一般都尽量躲开。 ”

其实不限于VTuber,不少内容创作者、作家也遇到类似问题——“每次公司找作者合作,都会顺便看看对方的社交平台……有时候看到言论就怀疑:『这人不会出问题吧?』其实人总有情绪波动,但很多时候还是会下意识把那些‘发病’的人排除掉。偶尔还发现,装得开开心心的人,越容易接到合作,久而久之情绪自然而然也会平稳不少。 ”

还有人直接总结:“工作号和私人号必须分开啊! ”

这种观点其实已被越来越多职场新人认同。大家都明白,社交媒体经营得好,往往能为自己赢得一波新机会,但要是随手“放飞”一下脾气,也可能悄悄把机会扔掉。

无论是哪种行业,随着社交平台逐渐变成半公开的职场舞台,每个人都该为自己“打造人设”多上点心。你的一言一行,不只是朋友圈的闲谈,更可能被未来的合作方、老板或潜在客户看到,进而左右整个职业生涯。

所以,与其“发疯”任性,不如分清场合,分好账号,谁都不用委屈自己,但也别让情绪拖累了自己的发展。

“社交账号经营得当,机遇自然向你靠近;反之,又何尝不是让机会悄然溜走呢?”

- 本站部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。

- 若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。

- 如果本站有侵犯、不妥之处的资源,请联系我们。将会第一时间解决!

- 本站部分内容均由互联网收集整理,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。

- 本站提供的所有资源仅供参考学习使用,版权归原著所有,禁止下载本站资源参与任何商业和非法行为,请于24小时之内删除!